ファミリービジネスだからこそ、子や孫の代まで見据えた長期ビジョンが生きる

日本企業の90%以上を占めると言われる同族企業には、どのようなメリット、デメリットがあるのだろうか。2025年4月に開催した「賢者の選択 2025東京 春のパーティー」に、業種の異なるファミリービジネスの事業承継者3名が集結。各社の事業やファミリービジネスのメリットなどについて、三菱鉛筆株式会社 代表取締役社長 数原 滋彦氏、株式会社ふくや 代表取締役 川原 武浩氏、由紀ホールディングス株式会社 代表取締役社長 大坪 正人氏が本音で語り合った。

目次

「お前が社長になれると思うなよ」、就任前に父から何度も言われた言葉に奮起

──1958年の発売から65年を超えて愛される鉛筆「uni」、なめらかな書き味が魅力のボールペン「JETSTREAM(ジェットストリーム)」。これらおなじみの筆記具は、いずれも三菱鉛筆株式会社の製品だ。

同社は眞崎鉛筆製造所として1887年に創業。1950年代以降は、数原家が代々事業を承継してきた。

三菱鉛筆という社名から、鉛筆を中心とした国内マーケット向けの事業を展開する企業と思われがちだ。

「鉛筆しかやっていないのでは、とよく言われるのですが、実は鉛筆の売り上げはもう5%程度で、ボールペンやサインペンが多くを占めています。また、国内外で積極的に事業を展開しており、売上全体の60%は海外という企業です」(三菱鉛筆株式会社 代表取締役社長 数原 滋彦氏)

数原滋彦氏は、父の数原 英一郎氏(同社代表取締役会長)から、「お前が社長になれると思うなよ」と、社長就任前まで何度も言われたという。

「『会社は、数原家のものじゃないぞ。だから、お前は別に社長になれると思うなよ』と言われていましたね。しかしながら、父は自分が言ったことを覚えていないようです」(数原氏)

6代目社長に就任して以降、同社は増収増益を続けている。今なら、父に返す言葉があるのだろうか。

「これはすべて、家の先代が蓄えてくれたものをありがたく使わせていただいているという気持ちです。運とツキと縁に恵まれた結果なのだろうと思っています」(数原氏)

──食卓を彩る明太子。その発祥は1948年、福岡市博多区中洲に創業した「ふくや」だと言われる。

創業者がその作り方を惜しげもなく公開したことなどから、明太子市場は1,200億円を超えるまでに成長。周囲からは特許の取得を勧められたものの、これを拒んで、ライバルにも製法を明かしたという。

株式会社ふくやは、その後も新製品を次々と生み出し、明太子を全国区の食材に育て上げた。

「振り返ってみても、自分ではそのようなことはできないなと思います。当時は高度経済成長期で、自分ひとりだけでは抱えきれないと考えたのでしょう。福岡全体で成長し、発展していけば、そのうちいくらかのシェアは取れるだろうという思いだったのかもしれません」(株式会社ふくや 代表取締役 川原 武浩氏)

「本当に信じられないことですね。市場を創るという意味では、1社だけでなく他社と一緒に創り上げていくというのが、すごい戦略でもあると思います」(数原氏)

「驚きですね。マーケットを広げるという、現在の手法で言うところのオープン戦略のようですね」(由紀ホールディングス株式会社 代表取締役社長 大坪 正人氏)

「そこまで深く考えていたのか、今となっては分かりません。しかし、振り返ると、現代にも通じるビジネスモデルになるようなことを祖父はやっていたのだなと思います」(川原氏)

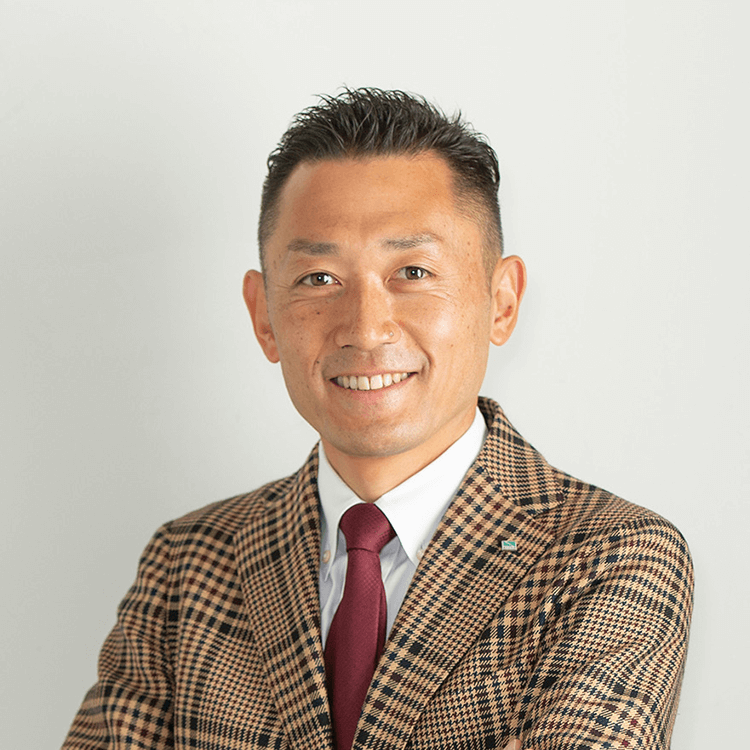

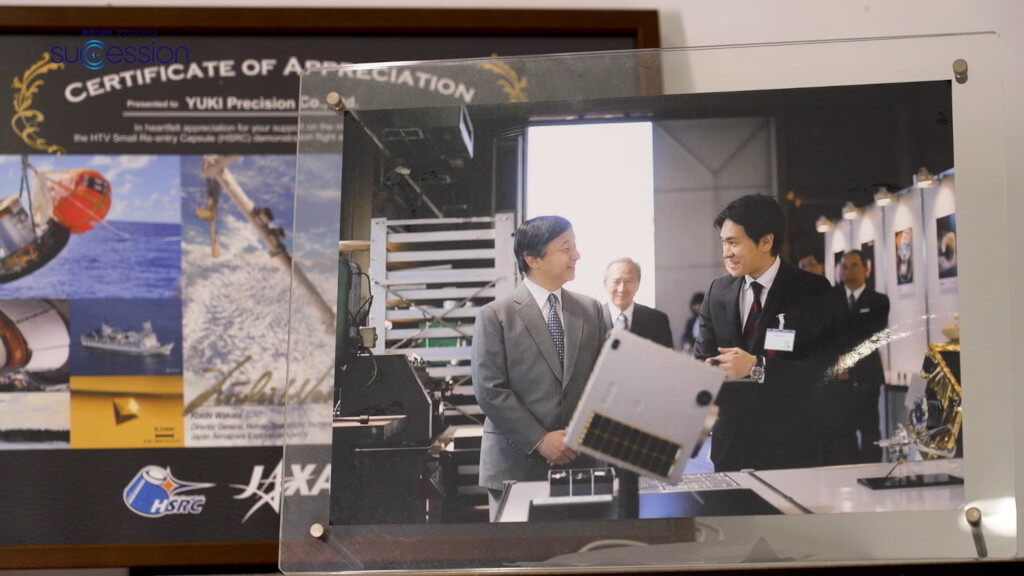

──日本の製造業界が注目しているのが、由紀ホールディングス株式会社だ。公衆電話機の部品を製造していた金属加工の企業を承継。

事業を航空宇宙産業にシフトして業績をV字回復。さらには、後継者難の町工場をグループ化。大手企業に負けない独自の技術力を誇っている。

「現在では、ジェットエンジンのメーカーなど、世界有数の航空企業と取引する企業に成長しました。ホールディングスを設立し、最大12社ほどのグループ企業を経営しています」(大坪氏)

さらには、モノづくり企業の再建や新事業の創出にも尽力しているという。

「企業の再建と、新事業に打って出る取り組みに注力しています。中小企業がもともと持っている力を発揮し、これを新しい産業に展開することをメインに掲げています」(大坪氏)

先代や先々代の人柄を思い浮かべると、メッセージの意味が見えてくる

──三菱鉛筆、ふくや、由紀ホールディングスに共通しているのは、いずれもファミリービジネスの事業承継という点だ。

「当社がファミリービジネスと言えるか分かりませんが、私が数原でなければ今、社長をやっていないと思います。確かに父は、『三菱鉛筆は継ぐものではない』という意味合いのことを言っていました。一方で、私が誕生した瞬間に祖父が『跡継ぎが生まれた』とまわりに伝えたのも事実なのです。私が入社すると『滋彦を社長にするために』と大先輩の役員たちは、努力を惜しみませんでした」(数原氏)

ファミリービジネスというと、日本ではまだウェットなイメージがあり、ガバナンスがどうかと言われることもある。しかし、上場企業にもファミリービジネスは多数存在するのは事実だ。

──過去40年のデータを統計分析すると、ファミリービジネスは、売上や成長率が高く、パフォーマンスがよいという結果も見られる。強みはどこにあるのだろうか。

「私は3代目です。特に気負ってファミリービジネスを意識してはいませんが、長期ビジョンを立てられるという特徴があります。子や孫の世代に世の中がどうなっているのか、少し長めに考えると、もう長期ビジョンを立てるしかありません。仕事を1年や2年で止めることはできないという前提があります」(大坪氏)

同氏は入社後すぐ「37年プラン」という、創業100年を見据えた長期ビジョンを打ち立てたのだという。

「長い目で見ると、今は多少の苦労をしても、その先に成長が見据えられる産業に思いっきりシフトする必要があります。今の時点で利益を出すためではなく、まったく違う方向性を目指さなければなりません」(大坪氏)

多くの社員はポカンとしているばかりだったというが、毎週のように資料を作り直し、ひたすら言い続けたという。

「先代や先々代の人柄などを考え、言葉足らずだったことも、おそらくこういう意味で言っているのだなと理解ができます。例えば、理念を固く守りながら、変えてよいところ、変えられないことが、感覚として理解でき、それを引き継げるのは強みです」(川原氏)

仕事をしている姿をすべて見なくても、人物としての「素」が表れる、ふだんの先々代を思い起こすことで、仕事上で大切にしていた部分が分かってくるという。

全世代の社員が一緒になって、長期ビジョンの達成に立ち向かえるメリット

「ファミリービジネスの利点は、長期経営ができること、その長期の経営にコミットメントできることだと思います。当社は2022年に長期ビジョンを出しました。終わりの頃には部長以上の社員は退職していますが、若くして社長になったことで、私はそこにいます。若い社員もビジョンに向かって一緒に動けるというメリットがあります」(数原氏)

「長期ビジョンが立てられるといいつつも、今後もずっと同じファミリーで世代交代していくことにこだわってはいません。いずれファミリーが承継してきたものが会社に乗り移り、企業の文化として継続できないか模索しています。文化を次の時代に伝えていくことはとても重要です」(大坪氏)

「よく言われることですが、ダイナミックに転換できるというのも大きな強みですね」(川原氏)

「ファミリーであることで、組織が一枚岩になれる点があります。逆に言うと、ファミリーが崩れたときの組織の崩壊も恐いのですが、一枚岩になることで組織が強くなり、同じ方向を向きやすくなります。ですから、ファミリーが割れることのないよう注意しています。組織や社員の前では、父である会長と絶対に言い争わないようにしています」(数原氏)

プライベートでは、今も親子げんかが絶えないと同氏は笑うが、疑われそうなことさえも、人前では表さない。

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)

-1.png)

.png)