消滅の危機だった「地球の歩き方」 救世主は学研グループ/「私もお世話になったから…」元バックパッカー社長の思い~新井邦弘社長インタビュー【前編】

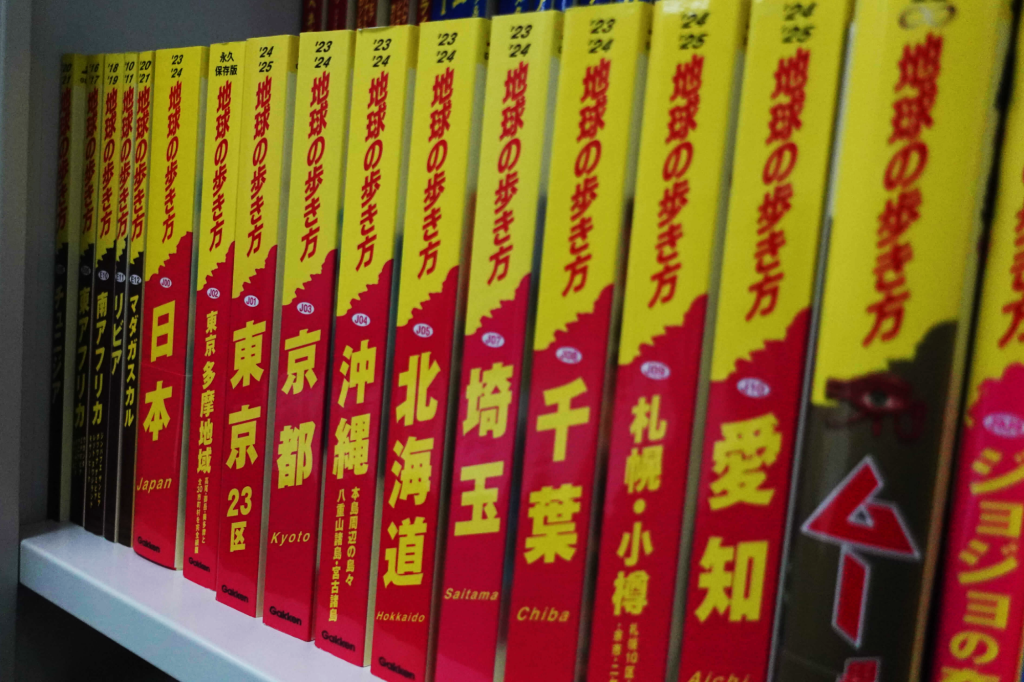

海外旅行ガイドブックのトップブランド『地球の歩き方』が存続の危機に陥ったのは2020年。新型コロナ感染症拡大により、海外渡航の自粛要請により、売り上げは前年から9割減に。出版元のダイヤモンド・ビッグ社は経営難に陥り、1979年創刊の名門ブランドは消滅の危機に瀕した。そんな時、人材や制作体制も丸ごと受け入れ、新会社「地球の歩き方」として再出発する手厚い事業継承をしたのが、出版・教育大手の学研グループだ。なぜ、どん底の事業を“三顧の礼”で迎えたのか。元バックパッカーという新会社の新井邦弘社長に、事業譲渡の経緯と他社ブランドを引き継ぐ際の心構え、その後のV 字回復について聞いた。

目次

ちょっと5分いい?突然の社長指名

――2020年11月、ダイヤモンド・ビッグ社(以下、ビッグ社)が刊行していた『地球の歩き方』の出版事業とインバウンド事業が、学研プラス(当時)に譲渡されるニュースが流れた時は、出版界のみならず多くの旅行ファンが衝撃を受けました。この事業譲渡の経緯について教えてもらえますか。

新井 当時、私は学研ホールディングスのグローバル戦略室という海外事業の仕事をしていました。実は、事業譲渡の交渉に私は携わっていません。私に話が来た時は、譲渡の枠組みはほぼ決まっていました。事業譲渡が公表される直前、経営戦略室長から「ちょっと5分いい?」と言われ、別室で「『地球の歩き方』がうちに来ることになった」と切り出されました。

その時には、新会社を設立して受け入れることも、3年間の再生計画もできあがっていて、「新井が社長の候補に上がっているけど、どう?」という意思確認があった程度でした。

元バックパッカーで愛読者だったから

――その時の気持ちはどうだったのでしょう。

新井 また出版事業で仕事ができるという、純粋な喜びは感じました。編集の現場を離れて7年が経っていましたから、再び出版に関われるとは思っていなかったのです。

私も元はバックパッカーで、『地球の歩き方』にお世話になっていたので、「あの『地球の歩き方』をやれるの?」という喜びもありました。社内で海外経験があり、経営も編集も分かる人間は自分くらいかなという思いもあって、「やれと言われればやるよ」と返事をして、本当に5分で話が終わりました。

――新井社長にとっても寝耳に水で、ぎりぎりのタイミングだったのですね。

新井 2020年11月16日に対外発表をしましたが、詳しい話を聞いたのは確か前週でした。慌てて走り始めて12月1日に会社登記をし、同時にビッグ社から新会社での勤務を希望する人の面接がはじまりました。一般採用も受け付けていたので、面接と並行して各種手続きを進めました。

一方で、ビッグ社の10万冊を超える在庫を、当社の倉庫に移す作業も必要でした。しかも年明けすぐに商品として流通できるよう、すべての本に新しいISBNコードのシールを貼らなければならない。

何しろ時間がない。私の手帳は予定で真っ黒でした。当社の事務担当や流通部門が年末ぎりぎりまで作業をしてくれて、総出で間に合わせました。

出版社にしか継承できない

――『地球の歩き方』が学研グループに事業譲渡されることについて、どう感じていたでしょうか。

新井 まず、この事業は出版社が引き受けなければならないと思っていました。本人に確認したことはありませんが、当社トップの宮原(※博昭・学研ホールディングス代表取締役)も同感だったと思います。

『地球の歩き方』のブランド力は高く、過去のコンテンツも充実しています。これほどのコンテンツメーカーは、出版社以外からも興味を持たれていたはずです。特にIT企業などは、大きな予算を用意しても欲しがるだろうと思いました。実際、世界ナンバーワンのガイドブック『ロンリープラネット』は2020年にIT企業に買収されています。

価値があるのは「旅人目線」の伝統

――インフラを持つIT企業がコンテンツの蓄積を欲しがるというのは、分かりやすい構図ですね。

新井 そうですよね。しかし、『地球の歩き方』の価値は、マテリアル(※素材)の良さだけではありません。必ず人が日本から現地を訪れ、旅人目線で歩き、調査をしてくる。地道な作業を愚直に積み重ねてきた、この「編集コンセプト」にこそ本質的な価値があります。

経済効率や合理性を考えれば、現地に住む人から情報をもらえばいいのですが、そこに旅人目線はない。つまり『地球の歩き方』が40年かけてきた暗黙知こそが財産であり、そこを引き継がなければ『地球の歩き方』ではなくなることが、出版社なら理解できるはずです。そこまで引き継がなければ、やがて陳腐化するという印象はありました。

出版物は社員編集者だけでは作れません。社員より長く、もしかしたら創刊時から動いてきた数多くの編集プロダクションだとか、ライターさんなど、外部の知見やクリエイティブが集まって作られます。ブランドを守るには、それも含めてそっくりそのまま、引き継げるかどうかにかかっています。こうした考えを理解できる出版社でなければ、『地球の歩き方』の事業譲渡は無理だったのです。

※こちらの記事は追記・修正をし、2024年2月7日に再度公開しました。

(取材は2023年9月、肩書は当時)

後編|「私もお世話になったから…」元バックパッカー社長、「地球の歩き方」をV字回復/大切にした「旅人目線」への敬意

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)