古木や古民家、古い蔵を活用、「どこにでもある街」にしない街作りを 「御用聞き」だった「工務店」の精神を父から継いで

古民家の解体で出てくる貴重な「古木」を再び活用し、暖かい雰囲気の店舗を設計・施行する新規事業を進める「株式会社山翠舎」(長野市)。古材を生かして計500店以上の店舗の設計・施行を手がけ、その8割が閉店せずに成功している。ソフトバンクから転進し、家業を継いだ3代目社長・山上浩明氏(47)に、「古木」を生かした建築の強みや、建築・建設の枠にとどまらないビジョンについて聞いた。

目次

新規事業における「負けない業態」「負けない事業」の大切さ

——古木を活かした店舗の設計・施工を始めたのはいつからですか?

2006年、古木買い取り販売の事業を開始しました。古材の買い取り販売と、設計・施工の元請けが別軸としてありましたが、それらを融合できてステージが一つあがったと思います。山翠舎では、戦前に建てられた築80年以上の古民家の解体から発生した柱、梁、桁、板の木材で、かつ虫食いや水漏れがなく保存状態が良く、年代や木材の入手経路が明確で、トレーサビリティが確保されているものを「古木」と定義しました。

競合が数多いる中で、勝ち抜いていけたのは、古材を扱った空間の設計施工というニッチなポジショニングだったからだと思います。古材の販売では弱いし、設計・施工でも埋もれる。「古材+設計・施工」というのが、エッジがきいていて、よかったのではないでしょうか。「武器の性能が同じであれば、兵力数の多い方が勝つ」というランチェスターの法則に通じるところがあったのかもしれません。

古木は、自社で仕入れているため、材料費=仕入れ値まで下げることができ、金額でも他社に負けません。新規事業において、「負けない業態」「負けない事業」というポイントは大きいと思います。

組織改革の過程でほとんどの社員が入れ替わる

——2012年に社長に就任されるまでの経緯を教えていただけますか?

2004年にソフトバンクから家業に転職し、代表に就任する頃は、私が営業の大部分を担っていました。従来の山翠舎が手がけていた下請け的な施工業務ではなく、まずは元請けの施工ができるようになりました。次に、何もないところから設計施工の話をもってこれるようになり、インターネットを活用するに至りました。

古材の買取販売の事業を軌道にのらせたことと、元請けの設計施工の受注の仕組みを作ったことを評価され、父から社長のポジションを譲られたと思います。古木を使った元請けの設計・施工の業績を伸ばしていこうと、ひたすら必死でした。

——社長に就任し、大きく変えたことはありましたか?

まず、社員が社内でタバコを吸っている雰囲気が嫌だったので、すぐに禁煙に変えました。当然反発はあり、離れていった社員もいました。私が社長になって、10年くらい経ちますが、結構新しい社員のほうが大部分になったかと思います。

小さな会社によくあることですが、担当する職人によって品質のばらつきがありました。属人的な組織からシステム化していくことも重視して進めました。

当初、「古木」を使った設計・施工から事務所の掃除まで、施工以外は全部私一人でやっていました。しかし、古木を使ったビジネスに興味を持った新卒の社員が入るようになり、大きなステップとなりました。

全国大会のトロフィーを逃したのを機に事業構想修士を取得

——社長業と並行し、事業構想大学院大学で事業構想修士を取得していますが、なぜでしょうか。

2018年のEY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー(※起業家を表彰する国際的イベント)に甲信越地区代表で選ばれたのですが、全国大会ではトロフィーをもらえずに悔しい思いをしました。そこでプレゼンのスキルをパワーアップさせ、それに加え、新規事業の構築の仕方を大学で学びました。パワーアップのため勉強し直そうと、入学を決意しました。

事業構想大学院では、新しい事業を立ち上げる際に、「プロダクトアウト(作り手の理論優先)」ではなく「マーケットイン(顧客の視点優先)」が大切だと学び、古木にとらわれずに事業を発想するという課題を与えられました。ビジネスの「ツボ」を習得し、ビジネスがクリアに見えるようになったと思います。

——2021年には新規サービスも開始されました。

事業構想大学院での学びを生かし、飲食店の料理人と家主を繋ぐ開業マッチングサービス「山翠舎オアシス」を立ち上げました。2021年4月21日時点では、当社が設計・施工を手がけてきた約500件の店舗は、その8割強が現在も休廃業せずに存続しています。

そこで、料理人に寄り添う視点での、課題解決が商売になるのではないかとひらめいたのです。保証金などの初期費用を山翠舎が負担したり、物件を借りる際のサポート、事業計画書作成を支援したりするなど、多様なサービスを提供しています。

地元密着の工務店ならではの「御用聞き」的な役割が事業のベースに

——山翠舎は世代ごとに新規事業を開始されていますね。

初代の祖父が木工所として創業し、2代目の父は工務店として施工業を、そして3代目の私が設計・施工を始めました。下請けではなく元請けにと、どんどん上流を目指し、今も遡っている最中です。

父の代は地域に密着している工務店として、御用聞き的な役割も担っていました。ビジネスライクなやり取りだけでなく、親身になって顧客の相談に乗ることで人間関係を構築し、何年後、何十年後かの仕事に結果的に結びつくことを教えてもらいました。この考えは、私も事業のベースとして継承しています。

——これからの山翠舎の目指すところは?

今よりもより簡単に飲食店を開業したり、店舗展開などをしやすい環境をつくることをしたいです。建築をサービス業ととらえ、携わった方々へのお店の集客力を持つようなりたい。小さな会社の集まりでも、皆が集まって、知恵経験などをシェアしながら古木を使ったお店が繁盛するサーキュラーなシステムをつくっていきたいです。そのために、具体的には、遊休不動産のデベロッパーになりたいと考えています。

山翠舎は現在、長野県内で古民家のリーシング(※商業用不動産の賃貸を仲介する業務)を行っています。古材買い取り販売の事業を進めていると、古い空き家や蔵の情報が集まってきます。「街の資源」としてリーシングし、町おこしにつなげたいと考えています。

今、長野市の善光寺の近くで、空き家の古民家に様々な事業者を誘致しています。一例として、使われていない蔵を活かした「信州門前ベーカリー 蔵」というパン屋の開業に携わりました。

どこの街にもあるチェーン店ではなく、地域の特色を持った店舗を呼び込もうと思っています。空き家のままだったら価値がないけれど、リーシングによって人が集まり、経済が活性化して、自治体も嬉しい。おしゃれなお店ができたら街も楽しくなる。そういった事業を今、善光寺と小諸で展開中です。

所有者よし、利用者よし、事業者より、地域よし、社会よし、で、当社ではこれを「三方よし」ならぬ「全方よし」としています。木材建築を起点に、皆が幸せになれる町おこしをしていきたいですね。

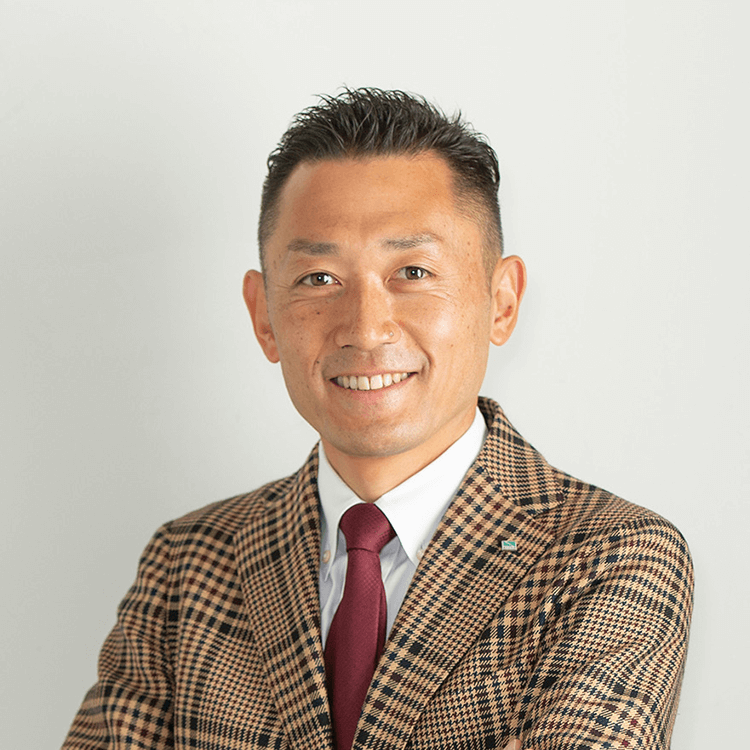

山上浩明 氏プロフィール

株式会社 山翠舎 山上浩明 氏

1977年長野県長野市生まれ。東京理科大学卒業後、2000年にソフトバンクに営業として入社。ネットワーク機器の販売で社長賞を受賞。2006年に(株)山翠舎に入社し、従来の「工務店」としての枠を飛び越え、空き家古民家の社会問題解消を目指し、「古民家を活用した事業」に特化したビジネスモデルへシフト。2012年に代表取締役社長に就任。2018年「スタートアップアントレプレナー表彰プログラム”EOY JapanStartup Award 2018″(主催:EY Japan)」の甲信越代表に選出。2019年「FSC認証」において、古木で世界初の認証を取得。2020年「古民家・古木サーキュラー・エコノミー」でグッドデザイン賞(審査委員 井上裕太氏の選んだ一品)・ウッドデザイン賞(奨励賞【審査委員長賞】)受賞。2021年 長野県の「信州SDGsアワード2021」 受賞。2021年 事業構想大学院大学にて事業構想修士を取得。2023-2024年 欧州最大級のインテリア・デザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ」2年連続出展。

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)