「印刷しない印刷会社」その経営手法とは クワガタ好きから「環境経営」、6代目社長の先進的デジタル化と社会貢献への思い

創業144年という老舗印刷会社「株式会社大川印刷」(横浜市戸塚区)。先代だった父の急死後、3年間の修行を終えた6代目・大川哲郎代表取締役社長を待っていたのは、バブル崩壊後の印刷不況だった。当時、ほとんど認識されていなかった「環境経営」に先進的に取り組み、CO2排出量の削減といったSDGsのニーズに対応する企業へと成長した。デジタルと印刷のメリット・デメリットを熟知し、「印刷しない印刷会社」を掲げる大川代表が考える事業承継と印刷の未来について聞いた。

目次

再エネ100%で、顧客数が3年で約200社以上増加

ーー1990年代後半に環境に着目したきっかけは?

私はクワガタをはじめとする昆虫が好きで、自然環境そのものに感心がありました。基本的にはそこです。しかし、会社として取り組もうと思ったのは、実際に入社して「紙をこんなに使うんだ」と実感してからです。

インキの缶が大量に積み重なっているような状況に違和感を覚えていました。そのうち「環境経営」というものがあることに気がついたのです。

そこで私が2005年に社長になる際、本業を通じて社会課題解決を実践する「ソーシャルプリンティングカンパニー(社会的印刷会社)」という言葉を使って商標登録をしました。そのメインは環境印刷です。

今は、CO2の排出量を削減したいお客様に対して、我々も協力できる体制にしています。弊社の顧客数は、過去3年で223社増えているますが、ほとんどの方が再エネ100%などの環境印刷に関心を持ってくれています。

あるワイナリーから受けた衝撃と社会貢献への着想

ーー印刷を通じて社会的課題を解決するという着想も1990年後半でしたか?

それは2004年です。青年会議所で企業の社会貢献についての勉強会をしたのですが、私が理事となって1年間取り組んだ勉強会でした。地域活性にも役立つコミュニティを中心としたビジネス、コミュニティビジネスの話が出たのです。

そこで当時、紹介されていたのが栃木県のココ・ファーム・ワイナリーでした。そこを紹介するビデオで、障害者の方たちが一流レストランに通用するワインをつくるために働いていて、その姿に私は衝撃を受けました。その少し前に、障害者の方が着るための服飾をデザインする服飾デザイナーの方に出会ったことも大きかったです。

また、油藤商事の青山さんとの出会いも印象的です。青山さんは滋賀県のガソリンスタンド経営者で、ガソリンスタンドを町のエコロジーステーションと位置づけた方になります。まさに先駆けでした。

ガソリンを入れに来た人に「天ぷら油」を持ってきてもらい、それを原料に自社の小型プラントでバイオディーゼルをつくるということをやっていました。

その人も青年会議所のメンバーで、講演してもらったときにくれた言葉が、「本業を通じた社会貢献こそ王道である」というものでした。それで、あらためて企業の社会貢献とは何かと考えたときに、「印刷を通じてできる社会課題解決があるだろう」と考え、ソーシャルプリンティングカンパニーを商標登録したのです。

「ソーシャルプリンティングカンパニー」を掲げて承継

ーー承継したのは2005年ですが、これは結構時間がかかった印象ですか?

思い出すのが、会社に戻ってきた25歳ぐらいのときに母が倒れたことですね。おそらく、安心して気が抜けたのが原因だと思います。要するに、母は1年でも早くバトンタッチしたいと思っていたのでしょう。

私は今57歳なので、継いだのが37歳というのは、ちょっと待たせすぎという感じでした。毎年いつバトンタッチするかという気持ちは、お互いにあったと思います。

そんな中、2004年にソーシャルプリンティングカンパニーを商標登録することになり、これは6代目の方針を掲げるのにもってこいの内容だと思いました。これからは印刷を通じて社会課題解決を実践する社会的印刷会社、ソーシャルプリンティングカンパニーだと。

無事に商標登録が取れたので、2005年から新しい方針を打ち出して社長に就任したという流れです。

ーー社内改善によって、業績は上がったのでしょうか?

我々のお客さんは、印刷する方だけではなく、仕入れ先などの取引先もいます。そういうものも含めて見直した結果、少しずつお客さんが増えてきたり、戻ってきたりというのはありました。

取引先については、価格で見ていた時代がありました。なぜなら、こちらも1円でも高いと取引してもらえないのです。そのため材料代は、他社のほうが安かったら、そっちに切り替えました。

そのとき、忘れられない話があります。弊社は、いろいろな賞をいただき、ロータリークラブなどで講演する機会が増えました。ある講演でそこで私が何年も前に取引をやめた会社の社長が聞きに来ていたことがあったのです。

昔、1円でも安くということで、その取引先を変更していた経緯がありました。「1円」にこだわって取引をやめたことを棚に上げ、会社の成功事例みたいなことを話している。これは正しいことではないと思い、講演後にその社長に謝りにいきました。これが功を奏して、翌月から取引を再開しました。

「ダーウィンの進化論は嘘」

ーー事業承継について、どのように考えていますか。

後継者として経営の勉強会に行くと、必ず出くわすのがダーウィンの進化論で、強いものが生き残るとは限らない、変化に対応するものが生き残るという考え方です。あれは嘘だと思います。

以前は私も真に受けて、「事業を継ぐためには、変化に対応していかねば」と思ってやっていました。そうしたら、一つの変化に対応している間に違う変化が起きて、気がついたら今までの努力は何だったのか、みたいな現象が起きるのです。

これに関しては私の尊敬する経営者の、椎野正兵衛商店の代表・椎野秀聰さんという方が、「競争できるまで絞り込め」「意思は引き継ぐな。理念を引き継げ」という話をしていたのです。

さっきのダーウィンの話と絡めると、「変化対応型企業」じゃなくて、「変化創造型企業」を目指すべきだと、私は考えました。

変化に対応しようと思っている間に違う変化が起きて、結局できないというより、椎野さんが言ったように、競争できるまで絞り込んで、小さい中でもいいから変化を創造した方が勝ちだと思ったのです。要するに、変化に対応する受身ではなく、変化をこちらからつくることが事業の承継に繋がると思っています。

あと、他の方から御社は「創造的自己否定を繰り返す会社ですね」と言われたこともありました。これはどういうことかというと、クリエイティブのために自社の否定をしながら、次の何かを生み出すということになると思います。これはまさに事業承継なのではと思いました。

ーー今後の印刷とデジタルの関係はどうなると思いますか?

印刷物に関しては、無駄な印刷物をつくらない、つくらせない、広めないの方向で考えています。「もう印刷はいらない」という方もいるのですから。ただ、必要な印刷物は刷ります。でも「印刷しない」ことも、うちの会社では選択肢にあります。

デジタルに関しても、AIの普及によって従来よりもCO2の排出量が上がるとマイクロソフトは言っています。ということは、デジタルも環境に優しいかというと、そうとは言えないわけです。だからこそ、デジタルと紙の利活用の最適化を提案できるようにする必要があると思います。

だから、「もうこれは紙でやらないほうがいいですよ」「SNSだけで様子見ませんか」というのも印刷会社の提案としてありですし、「これは絶対に手渡したほうがいいですよ」となれば、印刷物の提案をする。そのミックスもありだと思っています。

ーー印刷会社が「印刷しない」ことで収益を上げるというのは斬新ですね。

「無駄な印刷をさせない」ことです。具体的に取引先に対して、支援メニューとしては2つ、1つは脱炭素のコンサルティング。もう1つはペーパーレス、デジタル化を再エネ100でやることです。こうしたお手伝いで収益を上げています。

みんな「もうデジタル化は終わった」とか言っていますけど、その人たちが言っているのはPDF化のことです。PDF化した後のOCRで、全文検索できる状態にはなってないのです。だから弊社はスキャニングロボットをつくって、書籍を設置すれば自動でページを送れるようにして、OCRで全文検索できるようにしたのです。

たとえば、絶版本を復刻したいときにテキストや画像を使うことによって、オンデマンド印刷、デジタル印刷で5冊だけつくる、1冊だけつくるようなことができるようになります。

あと、弊社のコピーにもある「印刷しない印刷会社」の新しい取り組みとして、社内のスキャナーは太陽光パネルの発電で20%、残りの80%は風力発電で電力を購入して、再エネ100にしています。つまり、私たちの工場内でつくるものは全部「再エネ100」と言えます。

それから他の3台の機械は手動になっています。なぜ手動かというと、記帳文書や古文書とかにも対応できるようにするためです。今は手書きのOCRや筆書きのOCRで、解読できるようになってきていますよ。それを凸版印刷と協働しながら、いろいろ可能性を探っている状況です。

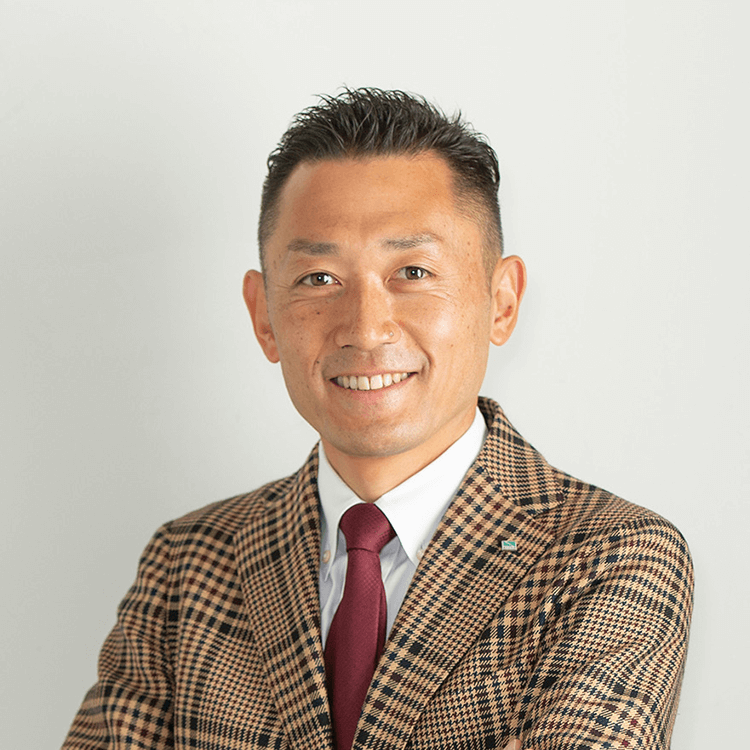

プロフィール

株式会社大川印刷 代表取締役社長 大川哲郎氏

1967年、横浜生まれ。東海大学法学部法律学科卒業。大学卒業後に東京の印刷会社で3年間修行後、株式会社大川印刷へ入社。入社後は母親である5代目社長をサポートする取締役社長室室長に就任。バブル崩壊後の印刷不況を組織改革で乗り切り、2005年に6代目社長として事業承継。現在は本業を通じた社会課題解決を実践するため、環境印刷への取り組みに注力している。

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)