「なんて冷たいんだ…」24歳の酒造会社社長、先代に何を聞いても「お前が決めろ」 酒造りは素人、経営の知識もない。それでも恵まれていたと思う理由

能登半島で1869(明治2)年に創業した酒蔵・数馬酒造(石川県能登町)。奥能登で約150年以上の歴史を持つ酒蔵の5代目蔵元を継いだのは、当時まだ24歳の数馬嘉一郎氏(38)だった。酒造り経験も経営経験もない数馬氏。先代だった父は何を聞いても「お前が決めろ」と突き放した。孤独な経営環境をどうやってクリアしていったのか、数馬氏に聞いた。

目次

祖父と父の背中を見て、幼少時代から経営に興味を持つ

−−−−まず、数馬酒造さんのこれまでの歩みをお聞かせください。

明治2年創業で、元々醤油作りが生業だったのですが、醤油の仕込み水がお酒にも適していることから酒造りを始め、今では日本酒の醸造がメイン事業になっています。「竹葉(ちくは)」という銘柄の日本酒が主力商品です。

−−−−小さい頃から、家の仕事を継ぐことは意識していたのですか?

自分で意識したというよりも、地域の方から「後継ぎ」という言葉をかけられていたので意識した感じです。自分としては「いずれ継ぐのかな」程度の感覚で、「なんとしても僕が」という意欲的な感じではなかったです。

ただ、経営への興味は小さな頃からありました。保育園で、将来の夢を「社長」と書いていたので、最初から興味があったんだと思います。おそらく、父も祖父も社長だったので、それを見て育ったからなんでしょうね。

父からの「そろそろ手伝わないか」という電話で家業へ

−−−−進学・就職で一度実家を離れたのですか。

能登にある高校に進学しましたが、家から遠く下宿していました。大学から東京に行きました。

会社を経営したいという思いは幼少時から持っていたので、大学卒業後は多彩な経営者に会える確率が高そうなコンサルティング業界に就職しました。

そのコンサルティングのグループ会社にリフォームの会社があり、関東に初めて出店することになったので、店舗立ち上げと営業職を担っていました。

−−−−家業に戻られたきっかけは?

23歳の時に将来の目標を「30歳で経営者になること」と掲げていたところ、ある人に「それまでの7年間は何を待ってるの?」と聞かれて、答えられませんでした。言われてみれば「特に待つ理由はないな」と思っていた矢先、先代である父親から「そろそろ手伝わないか」という連絡をもらいました。

これは戻って早く社長になれということか、そういう導きなのか、と自分の中で腑に落ちた感があり、自分にとっていいタイミングの電話でした。

入社4カ月で引継ぎもなく社長就任

−−−−入社してからすぐに、社長就任の打診をされたんですね。

2011年2月に入社し、4ヶ月後の6月に父から社長室に呼ばれ「来月から社長をやるか」と尋ねられました。

当時、父は別の会社の代表を打診されており、引き継ぐ意志があるなら、父はすぐに引き渡すつもりだったのです。こんなに早くチャンスが巡ってくるとは思わなかったので「やります。やらせてください」と即答しました。

−−−−当時の経営状態や社内の雰囲気はどのような感じだったのですか?

当時は決算書を読み解く知識もなかったので、そのひどさを理解したのは後に勉強してからのことですが、ずっと右肩下がりで利益も出ていない状態が続いていました。父から引き継いだのは、数馬酒造と能登酒類販売という卸売会社の2社で、両社ともに業績不振の状況でした。また労務環境も悪く、休みは少ない。職場の雰囲気も重くて暗かった。東京で働いていた頃と比べて、余計にギャップを感じたのかもしれません。

750人の社長に手紙を書き、経営者として一から学ぶ

−−−−社長になるにあたって、先代から引き継ぎやアドバイスなどはありましたか?

アドバイスは一切なかったです。入社して1年も経っていないので、どの時期に仕込みが始まるのかといった、酒造りの基本的なことすらわかっていませんでした。

継いだ直後は、先代に助言を求めたいことが山のようにありましたが、「お前が社長なんだから自分の判断で決めろ。お前が責任持ってやれ」と、教えてもらえませんでした。

当時は「なんて冷たいんだ」と思っていましたが、今考えるとよく信頼してくれたなとも思います。100年以上続いている企業を24歳に任せて一切口出ししないなんて、僕だったら真似できません。

逆の話はよく聞きますよね。任せたと言われたはずなのに、最後は先代に覆されたとか。そういうことはなかったので、恵まれていたと感じます。

−−−−そこから、どうやって社長としてのノウハウを身につけていったのですか?

いろんな経営者に手紙を書きました。石川県出身で、県外で活躍されている社長さんをリストアップして、750人ぐらいに宛てて。稲を持ってる自分の写真と、『このたび蔵を継ぐことになりました』という自己紹介と、営業的に注文書も入れておきました。

ほとんどの手紙に返信はありませんでしたが、中には応援のメッセージを返してくださったり、お酒をご注文いただいたりと、有難いことも。その中の一人に思い切って「経営を教えてください」とお願いし、月1回上京して勉強する機会をいただきました。教わったことを自社に持ち帰り、実践してみるということを繰り返しました。

−−−−酒造りに関してはどのように勉強しましたか?

一応、酒造りが学べる学校へ1ヶ月ほど通ったのですが、やはり酒造りのことは現場の社員の方が詳しいんですね。

ですから現場は一切社員に任せて、僕は経営者として会社経営に注力すると決めました。他の経営者の方に相談してみると、「自分で酒を造るより、経営に集中する方が絶対良い」と言われることがほとんどでした。

もちろん、経営者自らが酒造りを担う方もいらっしゃって、そういう方を否定するつもりは全くありません。僕としては、会社が業績不振であったこともあって、経営者として会社を立て直すことを優先しなければと判断しました。経営以外のことは極力しないということを社員も伝え、社長としての一歩を踏み出しました。

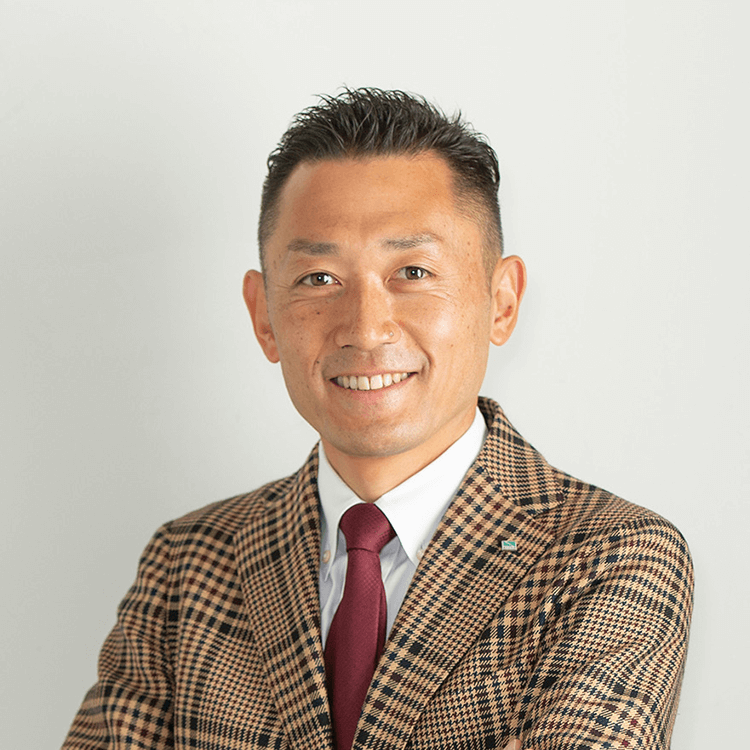

プロフィール

数馬酒造株式会社 代表取締役(五代目蔵元) 数馬 嘉一郎氏

1986年、石川県能登町生まれ。高校まで能登で過ごす。玉川大学卒業後、都内のコンサルティング会社に就職。入社2年後にUターンし、2011年、24歳で家業の酒蔵「数馬酒造」の代表取締役に就任。「能登を醸す」を経営理念に、能登の農家と連携しながら、耕作放棄地の開墾や酒米の栽培、能登産米での酒造りと、醸しのものづくりで能登の魅力を高めることに取り組む。

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)