「東洋のスイス」の老舗が生んだ新ベンチャー 中堅企業のモデルケースに 小松精機工作所【前編】

2020年、時計や精密機器で知られ「東洋のスイス」と呼ばれた長野県諏訪市で、地元に根ざした中堅メーカーが、新ビジネスの子会社を立ち上げた。いま、金属素材や土壌の分析、さらに高級トマトまで栽培し、異なる分野への進出で商機をつかみつつある。 「日本のファミリー企業や中堅企業で、同じようなことができる企業はものすごくあると思う」。経営者が語る新ビジネスの秘訣とは━━。

目次

諏訪を支える中堅企業、子会社で新ビジネス参入

精密機器産業の一大集積地で知られた諏訪市。小松精機工作所(以下、小松精機)は1953年、時計メーカー「セイコーエプソン」の部品を手がける企業として、小松勇氏が創業。地場産業の旗手として成長してきた。

腕時計の加工技術をベースとしつつ、その技術をIT機器や自動車部品、医療機器部品などの加工に生かせるのが強みだ。特に自動車内燃機のインジェクター部品は、世界シェア約40%を占める。

特徴的な経営スタイルで、創業者の孫・小松滋社長は営業面に強い。社長のいとこにあたる専務取締役・小松隆史さんが研究開発・技術面を担う。もう一人の親族が総務部門を担い、一人に権限や役職が集中しないスタイルになっている。

小松隆史さんは、1999年に小松精機に入社した。専務取締役を務めながら、2020年6月、金属や土壌のセンサーを開発・販売する子会社「ヘンリーモニター」を立ち上げ、代表取締役に就いた。この新しい子会社が、本記事の主役だ。

なぜ、小松精機の1部署ではなく「子会社」だったのか

ヘンリーモニターには、起業などをプロデュースするコンサル企業「フューチャーアクセス」の黒田敦史さんも自らCMOとして経営に参画している。

2人が出会ったのは2013年ごろ。東京で開かれた企業イベントで、小松精機が新開発したセンサーをプレゼンした小松さんを、黒田さんが「面白いからナンパした(笑)」という。

新開発のセンサーとはどのような物か。小松精機には、金属の結晶化をコントロールする新技術があった。しかし、その技術で生み出した素材は、検査によって品質を担保しなければ販路を広げられない。その検査に使うため、自社で磁界式センサーを開発していた。

磁界式センサーには、多数の顧客獲得につながる可能性があった。どのようにセンサーの市場を探り、販路を開拓すればいいか。模索していた矢先、小松さんと黒田さんが出会った。

本社はディフェンス、子会社は「外で暴れる」

諏訪では伝統と実績のある小松精機。その1部署として、磁界式センサーの事業展開をスタートすることもできた。しかし、小松さんと長年共同研究をしてきた中野と共に3人は新たな子会社立ち上げの道を選んだ。

小松精機の企業文化は「部品加工」。新商品をマネタイズする『装置販売』のノウハウはなかったのが理由の一つだ。もう一つは、フットワーク。企業の規模が大きいと、契約や決済など全てに時間がかかる。一方、子会社なら小松さん自身の判断で、意思決定と実行が可能だ。東京から遠い地方都市で、新しい繋がりを素早く作るためにも重要なメリットだった。

小松さんは「今あるところ(※小松精機)は安定しているのでディフェンスでそのまま置き、オフェンスは外で暴れてくるという手を考えた」と話し、「めちゃめちゃいろんな責任負わなきゃいけないデメリットはありますけどね」と笑う。

2020年6月、東京がゴーストタウンのようになっていたコロナ禍の真っ最中、2人は「ヘンリーモニター」を立ち上げた。「今がどん底で、3年も経てば社会は回復する。準備も含めこのタイミングしかなかった」。

コロナ禍中に創業したヘンリーモニターには、2023年11月まで物理的なオフィスがなかった。初期は、ほぼ全部リモートワークで構成し、正社員や契約社員11人で構成する。相手の事情に合わせながら雇用関係を結ぶスタイルをとることにした。現在は、小松精機が新たに建てたK-Labに入り、顧客との実験やセンサーの開発製造を行っている。

事業スピードに大きなメリット

小松さんとタッグを組む、コンサルが本業の黒田さんは、ヘンリーモニター起業の経緯をどう見ているのか。

黒田さんは、ヘンリーモニターのビジネスモデルについて「イチから製品を開発し、ニーズを見極めながら販路を拡大する。いわゆる一般的なスタートアップ。一方で、大きな企業の社内ベンチャーとしての性格もある」とする。そして、こうしたモデルの重要なポイントを3点挙げた。

まずは「事業スピード」だ。先述の通り、大企業の1セクションでは、意思決定等が遅くなりがちだが、子会社化することで迅速な経営が可能だ。ヘンリーモニターは、親会社の小松精機から数千万円の資本金を出してもらっているが、小松精機に議決権はない。

諏訪ブランドの強みも

次に「人材面」。小松精機は、当然自社のカラーに合った人を採用してきた。顧客が理想とする図面を、精微に具現化していく職人のような技術者は、小松精機で力を発揮できる。一方で、新製品の販売も行う会社のカラーには違う人材が必要で、必要な企業文化は小松精機と違う。

実際、ヘンリーモニターに小松精機出身の社員は、小松さん以外にいない。これまでの出会いを生かして、一本釣りした人や、他社からの転職、高校の同級生で構成している。

3つ目はファイナンス面での理由だ。ベンチャービジネスは、資金を外部から集めてこなくてはいけない。出資を募るのは、会社を上場させるなど出資者に利益があるゴールが必要だ。ならば、社内の1部署より、独立した形の将来を描ける新会社の方にメリットがあるという。

ちなみに、ヘンリーモニターの本社は今も諏訪市にある。地方都市に地の利がある面もあり、かつて「東洋のスイス」と呼ばれた諏訪ブランドは、今なお国内外問わず一定の信頼性がある。また、多くのベンチャーが競合する都市圏と異なり、地方都市では存在の認知に時間を割く必要がないという。

ヘンリーモニター創業から3年、高級トマトも栽培?

創業から3年、磁界式センサーを主軸とするヘンリーモニターは、どのような展開を見せているのか。

磁界式センサーは、金属加工品や土壌の分析に力を発揮する。小松さんは、顧客のニーズが当初想像していたよりも質的に高いレベルにあると感じている。特にワイナリーなどの顧客は「安心・安全」を求めるため、高い精度での土壌検査が求められることが分かったという。

このため、土壌検査をする現場が必要となり、八ケ岳山麓の長野県原村で、トマトのハウス栽培を開始した。実際に「高級トマト」として販売も行い、土壌検査の有効な実証となっている。

また、出資や借り入れによって財政基盤も整い、潜在的な顧客とのつながりもできはじめた。今後は、顧客開拓や磁界式センサーの販売、サービスの提供というフェーズに入る。小松さんは「これからどんどん伸びていくという手応えを感じている」と話す。

プロフィール

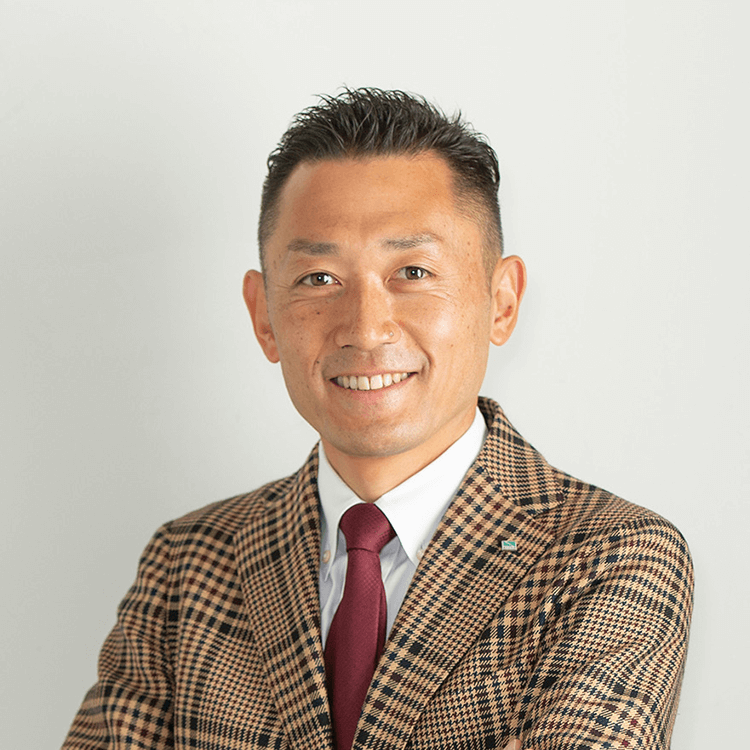

小松精機工作所 専務取締役 小松 隆史

1971年生まれ。東京電機大学先端科学技術研究科にて論文博士を2016年に取得。材料から、医療、センシング、農業分野など最先端の事業を展開。2013年から現在までに、医療機器や海外子会社、大学発ベンチャー、次世代モーターに向けたジョイントベンチャーなど、6社および2団体を設立。1999年小松精機工作所入社し、ドイツ大手自動車部品メーカーの生産技術担当をしながら、結晶を微細化したステンレスの量産および医療機器への展開は世界に先駆けて構築してきた。磁界式センサーはこの材料の判別を行うために開発をしてきた。2022年には「医療分野向けの高付加価値を持つ超微細粒ステンレス鋼の開発」にて令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞(技術部門)」を受賞。

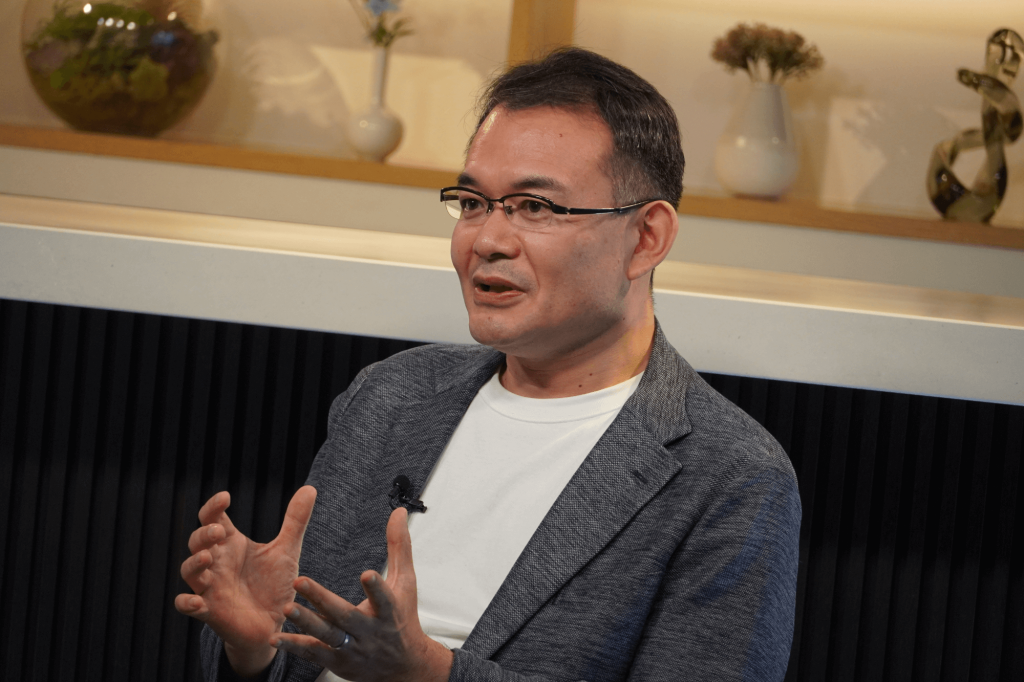

フューチャーアクセス 代表取締役 黒田 敦史

京都大学卒業後、1998年にパナソニックに入社。その後、A.T.カーニー、フロンティア・マネジメントを経て、2013年に独立してフューチャーアクセスを設立。起業後は、大企業の新規事業開発のコンサルティングをしながら、複数のスタートアップへの投資やハンズオンによる事業支援を実施してきた。現在、6社のスタートアップの株主兼役員を兼務。現在は、原発事故の発生地である福島県大熊町に移住し、町内にある大熊インキュベーションセンターのインキュベーションマネージャーに就任。

※こちらの記事は追記・修正をし、2024年2月13日に再度公開しました。

後編|新ビジネスを志向しないファミリー企業は衰退する/「東洋のスイス」諏訪の地場メーカーが「いいとこ取り」で立ち上げた新会社~小松精機工作所

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)