IT企業取締役から、カッコ悪いと思っていた家業へ/創業100年、町工場が生み出す理想のシャンプー~木村石鹸工業【前編】

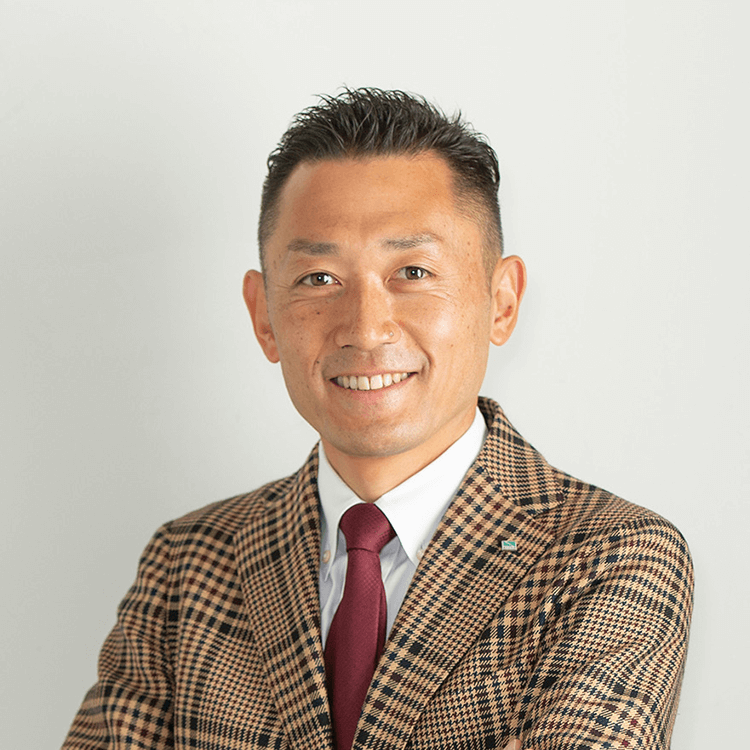

大阪の地で、1924(大正13)年から石鹸・洗剤作りを続けている木村石鹸工業株式会社。4代目社長の木村祥一郎氏は、同志社大学在学中にIT企業を立ち上げた異色の経歴を持つ。スマートなベンチャー業界から、昔ながらの町工場へ。全く違うフィールドへ「無知」のまま飛び込み、巻き起こした社員意識とビジネスモデルの大変革とは-。木村社長にインタビューした。

目次

「絶対に継ぐものか」とITベンチャーの世界へ

――木村社長は1995年、大学生時代に有限会社ジャパンサーチエンジン(現イー・エージェンシー)を立ち上げました。以後18年間、商品開発やマーティングを担当し、2013年に取締役を退任。家業の木村石鹸工業株式会社に戻られ、2016年9月から社長を務めています。ストレートに家業を継ぐ選択肢はなかったのでしょうか?

木村 むしろ事業承継は絶対にしたくなかったんです。本社の工場が大阪府八尾市にあり、事務所の前を通らないと家に帰れず、親父の姿が常に目に入ってきました。

テレビで見るサラリーマンは会社へ行ってお土産を手に帰ってくるのに、うちの親父はずっと工場にいて商談をしたり溶接をしたり……。泥臭くて、なんてカッコ悪いんだと。しかも「お前は長男だから継ぐんだぞ」と口酸っぱく言われていたのも嫌でした。

親父は「勉強するぐらいだったら仕事を手伝え」というスタンスで、小学校低学年から、夕飯後は工場を作る手伝いをさせられました。本社工場は3階建てで、2階より上は親父と僕でほとんど作ったんです。

親父がね、溶接から配管まで全部やるんです。一緒に工場を作ることで息子に興味を持ってもらいたかったようですけど、僕はテレビが見たくて(笑)。やりたくなくて仕方なかったですね。

小学校5、6年のときには、工場で出たゴミを釜で燃やすのが僕の役目になりました。その蒸気で家の風呂を沸かすんですよ。毎日2~3時間かけてゴミを集めてね……。日増しに「こんなことを大人になってまで続けるのは絶対にいやだ。早く家を出たい」と思うようになりました。

「どうしても手伝ってくれ」何度もあきらめた親父の願い

――そして大学在学中、ネットの検索エンジンを提供するベンチャーをご友人と一緒に創業されたわけですね。お父様は反対されたのでは?

木村 もともと「継がない」と言い続けていたので、親父も途中で諦めたんです。当時、親父は体調を崩して現場を離れ、長年一緒にやっていた工場長に社長を譲っていました。5年ほどその時代が続いたのですが、業績は伸びたものの社員の反発が起きました。会長になっていた親父に「もう現社長と一緒にはできない。戻ってきてほしい」と直談判があったそうなんです。

それで僕が38歳の頃に、親父からまた「手伝ってくれ」と話が来た。ちょうど私の知人で、外資系化粧品会社の社長を退任された方がいて、「最後のキャリアとして、中小零細会社の事業や仕組みを立て直したい」とおっしゃっていた。

ぴったりじゃないかと親父に紹介したら意気投合しまして、その方が取締役になったのですが……それも2年で頓挫してしまった。社員制度や能力評価などのシステムを次々に導入したものの、町工場の職員にはついていけない。それでベテラン社員がかなり辞めてしまいました。

さすがに責任を感じましたし、親父が「どうしても手伝って欲しい」と言うので、仕方ないかと、重い腰を上げました。ただ、木村石鹸に思い入れはまったくないし、事業も状況もわからない。コンサルタント気分と言いますか、とりあえず3~5年で会社を立て直して、誰かにうまく事業承継できたら東京に戻るつもりでした。

「家業のこと、何も見えていなかった」

――2013年に常務として家業へ入られましたが、現場の反応はいかがでしたか?

木村 意外なことに、ものすごくウェルカムだったんですよ。ボンボンが全然違う畑のIT企業からやってきて、まったく関りがなかったくせにいきなり役員として入るなんて反発されるだろうと思っていたのに、古株の社員とも一切揉めなかった。「前任の社長や取締役の頃は『暗黒時代』だった」とベテラン陣が話していましたから、外部の人間はこりごりという思いが強かったのでしょう。「会長の息子なら社の文化をちゃんと継承してくれるだろう」と期待をもって迎えてくれました。

――木村社長自身のファーストインプレッションはどうでしたか? ITベンチャーとは真逆ともいっていい「町工場の世界」で、驚きも多かっただろうと想像します。

木村 いい意味で「家業のことが何も見えていなかったんだ」と思い知らされました。当時はOEMが主力だったのですが、自社で開発から製造まで手掛けて商品を送り出せることに非常に驚きました。町工場が本当にしがない作業を、誰にも知られずにやっている感覚でいたんです。

ところが、木村石鹸の名前が表に出ていないにしろ、作ったものを愛してくれているファンが大勢いる。とても良い商品を作っているんだなということを知りました。

「暗黒時代」に染みついた「言ったもん負け」精神

――ポジティブな印象を受けられたのですね。

木村 ただ、社のムードは前任者による7年間の「暗黒時代」が大きな影を落としていました。新しい案件に対し、ものすごくネガティブで消極的だったんです。「新しい商品を開発したい」「こんな商品面白いよね」と話しても、できない理由がバーッと上がってきて、あまりに開発が動かない。営業も新商品のアイデアを自社ではなく他社に相談していたほどでした。その方が親身になってくれるからと。

自分たちで物を作るメーカーなのに、この雰囲気は非常に厳しい。当時はOEMの業績がどんどん落ち込んでいて、その建て直しも必要だったのですが、抜本的に異なる構造の事業を作らないと利益率の改善が全くできないと思いました。物作りに加えて、売ることもやっていけば光は見える。でも非常に保守的なモードでは改革を進められないと感じました。

――まさに「ベンチャー事業承継」の発想ですね。それを実現するために、まずは社員の意識を変えることに注力されたのでしょうか?

木村 家業に戻ってすぐ、ベテランの営業に「この会社は言ったもん負けなんですよ」と言われたんです。暗黒時代、彼が獲得した案件のために大規模な設備投資をしたのですが、クライアントが外資企業に買収されて契約に見直しがかかり、最終的に破棄されてしまったんです。

もちろん設備投資にゴーサインを出したのは経営陣ですが、「提案したお前が責任をとれ」と営業の彼が責められた。だから「新しいことをやるよりも、今やっていることを続けていた方が絶対得じゃないか。開発部も含め、うちの社員はみんなそう思っています」と言うんです。

これは駄目だと思いましたね。そこで最初に着手したのが、稟議書をなくすこと。新規取引先から原料を購入するのに口座を開きたいとか、細かいことまで何でも稟議書を上げてくるんです。

社員が20数名しかいないのに、僕のもとに届いた時にはすでにハンコが6、7個押されている。要は連判状になっているんです。自分だけではなく、みんなが認めているからと、責任を押し付け合っている。

「ノーペナルティ」で商品採用数が5倍に

――その状態からの意識改革は、かなりのエネルギーが必要だったのではないでしょうか。

木村 とにかく起案者のところへ行って「こんな細かいことは当事者しかわからない。判断できるのはあなただけだから、自分で決めてくれ」と伝えるのを何回も何回も繰り返しました。「いやいや、責任を取れないです」と言われるので、社内における「責任」という言葉の定義を変えました。

当時は、責任を取る=「問題が起きた時にペナルティを受ける」だったんです。今の木村石鹸での責任の定義は、「自分で決めたことを、最後まで見届ける覚悟と意志」です。

言い換えると、「取る責任」と「果たす責任」があります。取る責任は経営者が負えばいい。社員が果たす責任は、最後まで見届ける、自分事としてやり遂げる意志を持つことなんです。問題が起ころうが商品化できなかろうが、ペナルティは一切ない。とにかく自分が面白いと思うものを考えて、どんどんチャレンジしましょうと。

――呼びかけ以外にはどのような取り組みをされたのでしょう?

木村 開発依頼書を廃止しました。営業が記入するもので、顧客の要望を開発部に提出して着手すべきかジャッジするという段階を踏んでいたんです。でも大体が「無理、難しい」とハネられていた。だから、もう直談判にしました。開発陣もリスク云々ではなく、その商品を作りたいか、欲しいかで決めていいと。もちろん着手して失敗してもペナルティはまったくなし。とにかく1回トライしてほしいと発破をかけました。

やはりメーカーで開発をしているメンバーですから、物作りの血が騒いだのでしょう。明らかにトライ件数が増え、採用件数も増えるんです。

思わぬ展開を見せることもあり、例えば「結露防止剤」を作ったけれど、効果はいまいちだった。ところが、シンクや洗面所の防汚剤に応用したらうまくいったとか。全くの無駄に終わることはなくて、さまざまなアイデアに繋がりました。

――商品の採用数はどれほど増加したのでしょう?

木村 以前は年間で、改良を含めて10アイテムあれば多いくらいだったのが、僕が家業に戻ってから1~2年で一気に50アイテムほどに増えました。新しいものが生まれると社内に活気が出るんです。だから無理やりでも商品を作る。もちろん在庫やコストなどの問題も出てくるのですが、いったん無視をして、とにかく新しいものを次々と作り、OEMでも積極的に提案をしていこうと変えていきました。

「自由開発」が自社ブランドを主力に育てた

――開発者からすると非常にやりがいのある環境ですよね。

木村 何でも好きなものを作っていい、ですからね。おかげでOEMでもヒット商品が出まして、売上伸長の弾みになりました。

もう一つ、この環境が自社ブランドの土壌になってくれた。弊社の看板商品は2019年にデビューした『12/JU-NI(ジューニ)』というヘアケアシリーズなのですが、開発者である多胡健太朗はある日いきなりうちにやって来たんですよ。

――採用フローを経てではなく?

木村 いえ、募集すらしていませんでした。「木村石鹸では好きなものを自由に開発できる」とうたったメディアの記事を読んで、理想のシャンプーを作りたくて来ましたと。「うちはシャンプーやってないよ」と言いましたが「大丈夫です」って(笑)。

彼が5年がかりで作り上げた『12/JU-NI』は、自社ブランドのゲームチェンジになりました。それまではコアなファンに支えられていたものの、事業としての売上は全体の15%ほどだったんです。OEMが伸びて稼ぎ頭になっていたので、自社ブランドの比率が上がらなかった。

ところが『12/JU-NI』の登場で好感触を得たので、全社に「自社ブランドをメイン事業にする」と宣言しました。それ以降急激に伸びまして、現在は自社ブランドが売上の40%を占めています。

まとめ

自社ブランドという新たな柱の成長を支えたのは、実は連綿と受け継がれてきた「木村石鹸のスタンス」だったという。後編は、木村氏が父から学んだ経営哲学や驚くべき決断力、そして次世代への事業承継について語ってもらう。

プロフィール

1972年、大阪府八尾市生まれ。1995年に大学時代の仲間数名と有限会社ジャパンサーチエンジン(現 イー・エージェンシー)を立ち上げる。以来18年間、商品開発やマーケティングなどを担当。2013年6月にイー・エージェンシーの取締役を退任し、家業である木村石鹸工業株式会社へ。2016年9月、4代目社長に就任。現在に至る。

※こちらの記事は追記・修正をし、2024年2月27日に再度公開しました。

後編|「ここまで明かすのか」正直すぎるシャンプー/家業を継いで気づいた、ダサい町工場を背負った父の信念~木村石鹸

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)