来店者ゼロ!「業務スーパー」1号店、開店の日 「私が入っていい店なの?」集客失敗の理由と、一気にピンチを打開した秘策とは

2025年現在、「業務スーパー」を全国に1,000店舗以上フランチャイズ展開している「株式会社神戸物産」。その始まりは、兵庫県加古川市の地方スーパーだった。ユニークな発想で食品小売業界に切り込んだ父・沼田昭二氏の創業のストーリーを、2代目である沼田博和氏が語る。なんと、業務スーパー1号店は開店初日、まったく顧客が来なかったという。

目次

商売の嗅覚に長けた創業者

−−−−神戸物産様の創業時について教えてください。

神戸物産の前身となる会社は1985年に設立されていますが、私の父が食品スーパー事業に参入したのは、それより以前の1981年です。兵庫県加古川市神野町石守で「フレッシュ石守」という屋号で食品スーパーを作り、その後、80年代に地元で3店舗のスーパーを展開しました。

「フレッシュ石守」1号店の目の前には、トーホーストアという大手競合店がありました。当時はダイエーの全盛期でもあり、はるかに大きなスーパーチェーンとどのように戦うかが課題でした。

加工食品関係は、大手よりも高く仕入れて安く売らないと対抗できない。つまり粗利が取れない。だから、生鮮食品で仕入れを工夫し、利益を確保するのが当時のやり方でした。父が仕入れ全般から肉・魚の加工まで全部1人でやっていたので、店舗数は3店舗が限界だったようです。

−−−−創業者はどのような方でしたか?

父は、家の経済事情で大学に行けず、「学歴で評価されないようにするため、独立するしかない」と考えていたそうです。

10代の頃からいろいろなアルバイトをし、商売を学ぶために当時小売日本一の百貨店だった三越に入社しました。商売のやり方がわかれば、すぐに辞めて起業するつもりだったと聞いています。

父は考え方も柔軟で商売の嗅覚に非常に長けていました。神戸物産は、食品スーパーの傍ら、2013年頃に再生エネルギー事業に参入していますが、参入したきっかけは父の一言でした。

新聞の朝刊で「電力の固定価格買い取り制度」が始まるという記事を見て、「これは儲かるのか儲からんのか」という話から始まりました。その週のうちに情報を集めて試算し、ざっくり計算してもかなり利益が出るとわかりました。環境に優しいクリーンなエネルギーを作りながら利益が出すことができると考え、即参入が決まりました。全く異業種ですが、直感的に判断して利益を出す、そこはやっぱり嗅覚なのかなと感じました。

中国の食品工場が利益の柱に

−−−−中国で事業を行うようになった経緯と、その目的は?

3店舗のスーパーを経営していても利益を捻出するところは生鮮しかなく、規模の拡大が見込めない状況でした。そのため、他社との差別化や勝ち筋を父は考えていました。

80年代後半から中国に行き来してビジネスチャンスを模索しました。大きな転機になったのが、1992年に大連福来休食品有限公司(大連フレッシュ)という食品工場を100パーセント出資という形で立ち上げ、食品製造分野に参入したことです。

中国はまだ経済成長を遂げていませんでしたが、現地で品質などの指導さえしっかりすれば十分いけると見込みました。幸い、工場は非常にうまくいき、国内3店舗のスーパーの売り上げが不振だった分、利益の柱となっていきました。

−−−−日本で新たな業態のスーパーを開くというアイデアはどこから生まれたのでしょうか?

中国の工場では、わさびや梅干しのような日本食の食材を製造していたのですが、その主要な販売先は海外のスーパーや卸でした。海外のバイヤーは製造分野の知識にも非常に長けており、「食品工場はこういうふうにしないと利益が出ない」と、逆に指導されるケースもあったそうです。

父はそんな海外のさまざまなビジネスを見る中で視野が広がり、中国の工場で自分たちのプライベートブランド(PB)を作り、日本で戦おうと決めたのが2000年頃のことです。

ニッチトップになれる新しい業態のスーパーを模索

−−−−「業務スーパー」はどういったコンセプトで生まれましたか?

新しい店舗では売る商品を明確に変えていこうと考えました。PBだけで売場が全て埋まるわけではありませんので、もう1つ目をつけたのが業務用食材です。扱う商品は業務用でも、ターゲットは一般のお客様。業務用の食材を一般の方に開放するというコンセプトは1号店からのものでした。

今でこそきれいにパッケージがデザインされていますが、当時はただ無地の透明な袋に商品名だけ書いてあるような食材を仕入れてきて、これにシールを貼って販売していたそうです。

−−−−業務用食材に目をつけた理由は何ですか?

今もそうですが、業務用食材を販売している小売店は非常に少ないです。当時の業界のトップランナーはA -プライスさんだと聞いていますが、それでも80数店舗程度の規模でした。つまり業務用食材はそもそも小売店で目にする機会が少ないので、そこにチャンスを見出したわけです。

普通のスーパーのようにナショナルブランドを置いて価格勝負をするという企業体力がなかったので、ニッチトップを目指そうというところでスタートしています。

1号店をスタートした時点で、父は「50店舗までいけば損益分岐点にのる」と考えていました。ここを超えれば勝ちだと考えていたようで、50店舗まで行くのが早いか、自分たちの資金がショートするのが早いかと、半分ギャンブルのような形でスタートした事業でした。

「業務スーパー」1号店オープン

−−−−「業務スーパー」オープン時のお客様の反応はどうでしたか?

1号店は兵庫県三木市でオープンしました。当日、周辺の家に新聞折り込みのチラシを入れて大々的に宣伝をしました。過去3店舗の経験から、オープン日は一番賑わうと予想していたのですが、なんと午前中にはお客さんが1人も来なかったそうです。

その理由は「立地」と「屋号」でした。

1号店は、誰も店を出さないような悪い立地でした。その理由は、こんな場所で成功するはずがないと誰もが思うような場所で成功すれば、フランチャイズの出店希望者が殺到するだろうと考え、あえて悪立地を選んで出店したそうです。

悪立地なので、そもそも車や人の通行量自体が少ない。さらに屋号が「業務スーパー」なので、一般の家にチラシを入れたところで、自分たちには関係のない店だという印象になっていたのです。

店舗前の道を歩いている女性に、新しいお店なので入ってみませんか、と声をかけたところ、「私が入っていい店なの?」と聞かれたそうです。

そこで、急遽看板を作り直して、「一般のお客様大歓迎」という文言を入れた、というのが1号店開店時の逸話です。現在も、看板の右上に同じ言葉が入っています。

−−−−その後は順調にお客様が増えましたか?

今でも業界内ではかなり価格が安いですが、当時は今よりも飛び抜けて安かったようです。来店客が目を疑うくらい安かったらしいので、「業務スーパーという、ものすごく安いスーパーができた」と口コミで広がって、繁盛するまでそれほど時間がかからなかった、と聞いています。

そして、父の目標だった50店舗をクリアし、2025年現在、全国で1,000を超える店舗を展開するまでになりました。

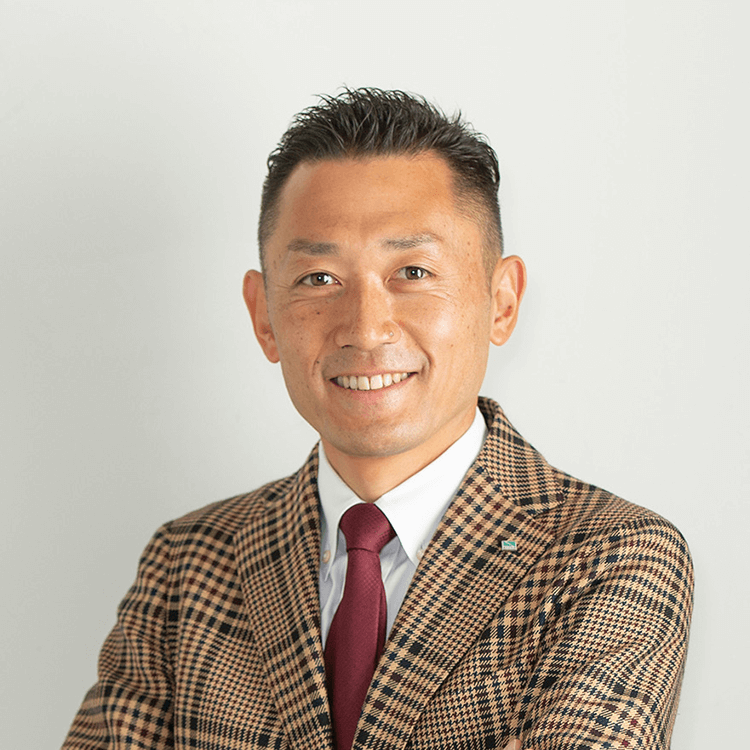

沼田博和氏プロフィール

株式会社神戸物産 代表取締役社長 沼田 博和 氏

1980年、兵庫県生まれ。京都薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了。2005年に大手製薬会社に入社。2009年に現在勤める株式会社神戸物産に入社。取締役を経て2012年に代表取締役社長に就任。

\ この記事をシェアしよう /

-.png)

.png)