「好き勝手に生きてたら地獄に落ちる」と父の後を継ぐ 日本の重工業を支えるマニアックな「産業用ブレーキ」企業の3代目、赤字体質から脱却

電動機用制御ブレーキの設計開発から製造販売まで一貫して手がける専門メーカー「サツマ電機株式会社」(静岡県沼津市)。1970年の創業以来、長年にわたり産業用ブレーキ一筋で歩んできた同社は、ニッチな能力を持つ強みを生かし切れず赤字が続いていた。しかし、3代目の梶川久美子代表取締役社長が父の後を継いで入社後、キャリアコンサルタントとしての経験を活かし「人は育てるものではなく、育つもの」という視点で、組織改革に取り組み、赤字体質から脱却。梶川社長の挑戦に迫った。

目次

設計から製造までワンストップ、産業用ブレーキ専門企業

──サツマ電機の設立の経緯について教えてください。

1970年に祖父が設立しました。当時は、電動用モーターを製造する親会社があり、そこの協力会社でした。

電動用モーターには必ずブレーキが必要ですが、ブレーキ部門は収益が出にくかった。そこで協力会社の中で引き受けてくれる企業を探していたところ、祖父が手を挙げました。

ただ、設立から5カ月後に祖父が急逝しました。祖母が会社を継ぎ、当時外に出ていた父が呼び戻されて、しばらく祖母と父が会社を運営しました。その後、父が26〜27歳くらいで代表取締役になり、長く会社を経営してきました。

──御社の事業内容について教えてください。

当社の主力事業は、電動機用のモーターを止めるブレーキの設計開発から製造販売までです。ブレーキ本体だけでなく、消耗品や部品の販売もしています。

──どのような強みがありますか?

そもそも、産業用ブレーキの専門という会社は少ないので、大きな強みです。

加えて、内製率が高いことです。弊社は40人程度の会社です。でも、鉄の板を買ってきて切断し、溶接でつなげ、機械加工して部品を作り、組み立て、試験をして、お客様の指定の色に塗って出荷する、という一連の工程をほぼ社内で完結させています。

なぜそれが強みかというと、ブレーキは安全保安機器だからです。製鉄所でドロドロに溶けた鉄を運んだり、船から鉄鉱石を荷揚げしたりするクレーン、あるいはゴミクレーンなど、重工業のさまざまな場面で使用されています。

万が一ブレーキが機能しないと、人の命や設備に関わる重大事故につながりかねません。そのため「誰がどこでどうやって作ったか」を追跡できることは重要なんです。

もう1つの強みは、ブレーキの講習会を開催していることです。ブレーキは金属製なのでメンテナンスが必要ですが、重工業製品は寿命が長く、10年、20年、30年と使われます。

使用環境によってブレーキに発生する問題も異なるため、取扱説明書だけでは対応しきれない部分を講習会でカバーしています。マニアックですが、このような専門的なサービスを提供しているのは他にないと思います。

「お嫁に行くことが前提」海外でのキャリアも

──子どもの頃、家業をどのように見ていましたか?

ブレーキを作っていることは知っていましたが、「車のブレーキではない」と言われていました。どこで使われているのか、幼い頃は詳しく知りませんでした。

ただ、うちが商売をやっているということは認識していました。学校で親の仕事を書く時に「社長」と書いていました。

──家族との会話で仕事の話は出ていましたか?

父は仕事の話を家ではほとんどしませんでした。母は、私が幼い頃は専業主婦で、中学か高校くらいまでずっと家にいてくれました。ただ、時々父に会社に連れて行かれることはありました。

弟と2人で行くと、社員の方々がウェルカムで、遊んでもらったりしましたね。会社では番犬も2匹飼っていて、犬と一緒に遊んだこともあります。

──家業を継ぐことについては考えていましたか?

全く考えていませんでした。私は女子中学、女子高校、女子大学と10年間女子だけの環境で過ごしました。

昭和の時代、親としては女性に「良いお嫁さん」になって出て行ってもらうというのが役目だと思っていたようです。私自身も「お嫁に行くこと」が前提という感じでした。

──大学卒業後のキャリアについて教えてください。

大学時代、体育会スキー部に所属し、スポーツも好きだったので、スポーツアパレルの会社に入社しました。24〜25歳くらいから海外出張に行かせてもらいました。

海外での経験から、日本のことを客観的に見ることができたのは貴重でした。ただ、仕事はハードで、そのうち体力的にも精神的にも限界を感じるようになりました。

──その後、転職されたそうですね。

はい、転職して人材系の会社に入りました。当時は2000年頃でリストラの嵐が吹き荒れており、再就職支援やキャリアコンサルタントの仕事をするようになりました。

3社ほど経験し、最終的には早稲田大学のキャリアセンターで学生向けの就職支援をしていました。キャリアコンサルタントとして、計12年ほど働きました。

東日本大震災のボランティア経験、「好き勝手ばかりで地獄に落ちるな」

──家業を継ぐきっかけは何だったのでしょうか?

大きな転機となったのは2011年の東日本大震災です。当時、早稲田大学のキャリアセンターで学生の就職支援をしていました。震災後、大学のボランティアチームと一緒に8月に気仙沼から陸前高田を訪れました。

そこで出会った酒屋さんは、息子さん2人と奥様は無事でしたが、ご主人がまだ見つかっていない状況でした。

その方から「あなたたちがこうやってここで活動してくれるのはありがたいけれど、あなたたちもいつこういうことになるかわからないから、あなたたちの大切にしたい人を大切にしなさいね」という言葉をいただきました。

学生と一緒に振り返り会をした時に、「自分の大切な人って誰だろう」と考えました。当時、離婚して子どももいなかった私にとって、それは父と母でした。そして、自分がこれまで自由に生きられたのは両親のおかげであり、両親が私を育てられたのは会社の社員のおかげだと気づいたんです。

──弟さんは家業にすでに入っていたそうですね。

私が好きにしている一方、弟は弊社関連会社の中国立ち上げに行っていて、「血尿を出しながら働いている」という話も聞いていました。

「こんな自分の好き勝手に生きていたら地獄に落ちるな」と思いました。ちょうど40歳くらいで、人生の折り返し地点。「これまではしてもらう人生だったけど、この後は返していかないと」という思いが強くなりました。

帰省すると、父からも「帰ってきて手伝って」という話も少しありました。今は、ECが発展して欲しいものは東京でなくても手に入るし、田舎の魅力も感じるようになっていました。自然に「帰ろう」という思いになり、家業に入ることを決意したんです。

「空気が悪く、文句が多い」職場を多能工化、マニュアル化

──実際に入社されて、会社をどのように感じましたか?

まず、ニッチな市場でオンリーワン的な存在の会社なので、まだやれると感じました。ただ、私が帰ってきた時、会社は赤字でした。

──職場はどんな雰囲気だったのでしょうか?

空気が悪いというか、文句や悪口が多かったです。「いつも誰かのせい」という感じでした。また、属人的な仕事の進め方をしていて、「この人がいないとできない」「この人がいなくなると資料がどこにあるか分からない」という状態でした。

「ここはもう俺たちの仕事じゃありません」という縦割りの問題もありました。社員の年齢の偏りもあり、若い人が入ってこないという課題もありました。

──それらの課題にどのように取り組まれたのでしょうか?

まず、会社の状況を全員に正しく理解してもらうために、幹部会やリーダーミーティングを始めました。それまでは議事録も残っていなかったので、共通認識を作るために自分で議事録を取るようにしました。

また、リーダーには自分の職場に戻ったら、何が話し合われたかをメンバーと共有する「職場会」を始めてもらいました。

製造業はとにかく「動いてなんぼ、物作ってなんぼ」で、ミーティングに時間を割くという文化がなかったんです。そこをあえて変えて、コミュニケーションの時間を確保しました。

──他にはどのような取り組みをしましたか?

大きかったのは、半年に1度、外部講師を招いて全社員参加の研修を行ったことです。コミュニケーション研修やグループワークを取り入れました。そこで気づいたのは、社員同士のコミュニケーションが不足していたことです。

特に異なる部署間でのコミュニケーションがほとんどなく、お互いの仕事の大変さを理解していませんでした。研修では意図的に異なる部署のメンバーでグループを作り、「隣の部署は何が大変なのか」を知る機会を作りました。これが相互理解につながり、徐々に悪口や文句が減っていきました。

──経営者として、社員に対する考え方に変化はありましたか?

最初は「社員を育てなければ」という母親のような気持ちでした。しかし、ある方の講演で「人は育てるものではなく育つもの」という言葉に出会い、目が覚めました。

「メロンで生まれた者はメロン、トマトで生まれた者はトマト。それがどれだけ生き生きと育つかを考えるのが経営者の仕事」だと。そこから、社員を変えようとするのではなく、社員が気持ちよく仕事できる土壌をどう作るかが大切だと気づきました。

これはキャリアカウンセリングの経験も活きています。人は、見た目は似ていても、価値観が全く違う。それを理解し合える環境づくりを心がけました。

──多能工化も進められたのですね。

属人化の解消のために多能工化も進めました。人には主に、1つの仕事を極めたいタイプと、広く浅く向いているタイプがいます。まずは適性のあるメンバーから、組織の枠を超えて違う仕事を経験してもらうようにしました。

違う仕事をすると、その仕事の苦労が分かる。他者理解が進むと、信頼関係が深まっていきます。この取り組みは今でも続けていますが、まだ理想的な状態ではありません。ただ、当時と比べれば確実に良くなってきていると実感しています。

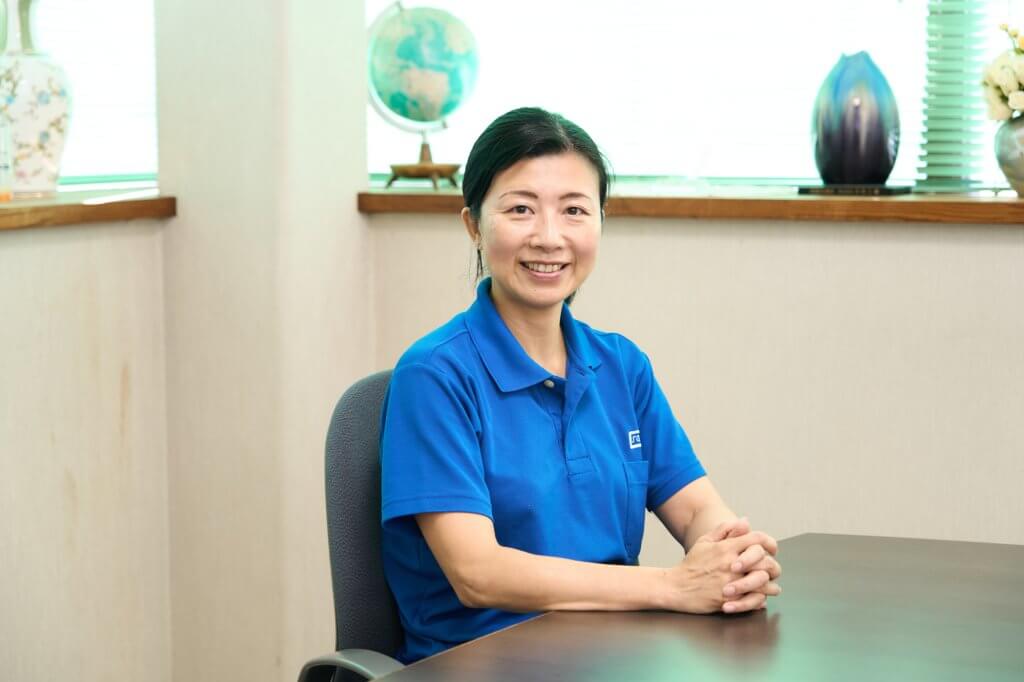

梶川久美子氏プロフィール

サツマ電機株式会社 代表取締役社長 梶川 久美子 氏

1973年生まれ。大学卒業後、スポーツアパレル企業に入社。その後、人材業界に転身しキャリアコンサルタントとして12年間活躍。2013年に現在勤めるサツマ電機に専務として入社、2016年11月に代表取締役社長に就任。「お客様の信頼に応える製品とサービス」をモットーに、ブレーキ講習会などのサービス展開に注力。海外展開や地域の困りごとを解消する事業など、新しい事業展開にも積極的に取り組む。従業員44名、年商5億9千万円の電動機用制御ブレーキ専門メーカーを率いている。

\ この記事をシェアしよう /

.png)